Правда ли мы замедляемся и глупеем?

May. 25th, 2013 04:15 pmНаучная общественность разоблачает "сенсацию" д-ра Вудли, будто мозги британцев деградировали со времен королевы Виктории. Пересказываю пост 15-24 мая 2013.

Солидная английская газета Telegraph пересказала статью Woodley et al (2013). Там сопоставляются результаты антропометрии, а именно времени реакции человека на световой сигнал, в исследованиях от 1884 года до наших дней. Dr Michael Woodley приходит к выводу, что время реакции удлиннилось в 1,4 раза, с 0,183 секунды до 0,25. То есть нынешний человек – тугодум рядом с человеком прошлого.

Викторианская эпоха, век пара и электричества, век гениев

Предварительное замечание. Не так давно, в 1987 году, прогремела противоположная сенсация. Flynn и другие исследовали результаты тестов интеллекта в разные эпохи и получили, что народ умнеет, по крайней мере в том, как сдавать тесты интеллекта. Но Вудли парирует, что для оценки генофонда правильнее взять время реакции человека на световой сигнал. И тогда оказывается, что мозги усыхают. А все потому, добавляет Вудли, чторожают одни дуры, причем от дураков давление современного образа жизни в стиле "работа с 9 до 5" неблагоприятно для самых умных и снижает у них уровень рождаемости до уровня смертности.

Теперь собственно разоблачение. Для своих рассуждений об интеллекте в разные эпохи Вудли использовал мета-анализ Сильвермана (2010), в котором было обнаружено удлиннение времени реакции в опытах, где испытуемый должен нажать телеграфный ключ, когда загорится лампочка. Из 16 наборов данных у доктора Вудли (то есть у профессора Сильвермана) только 2 относятся к викторианской эпохе, тогда как остальные 14 собраны от 1941 до 2004. Автор критического поста Patrick Rabbitt сам занимался измерением времени реакции человека в годы с 1959 по 2004 и отмечает несколько причин, по которым анализ Вудли не достоверен.

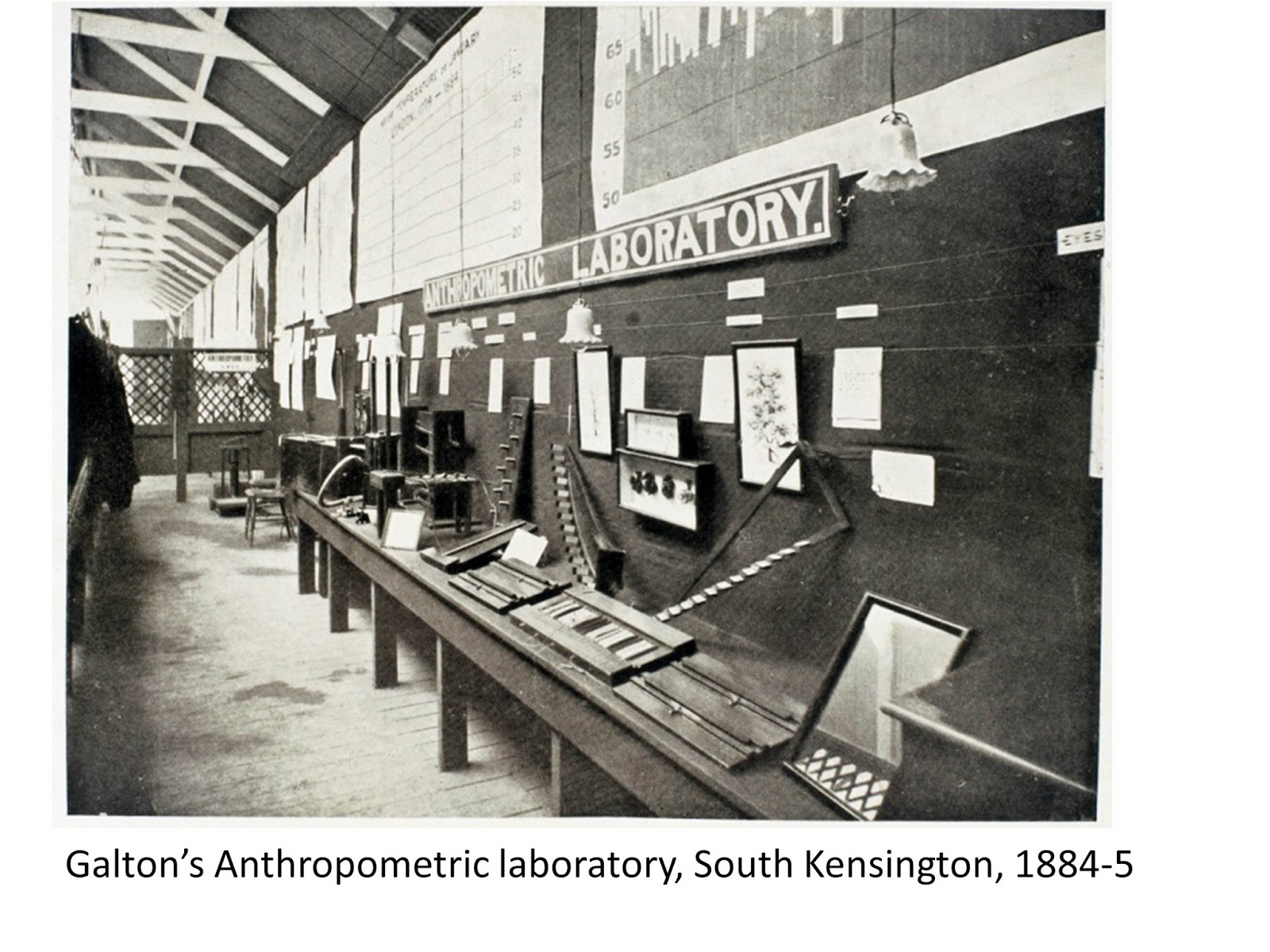

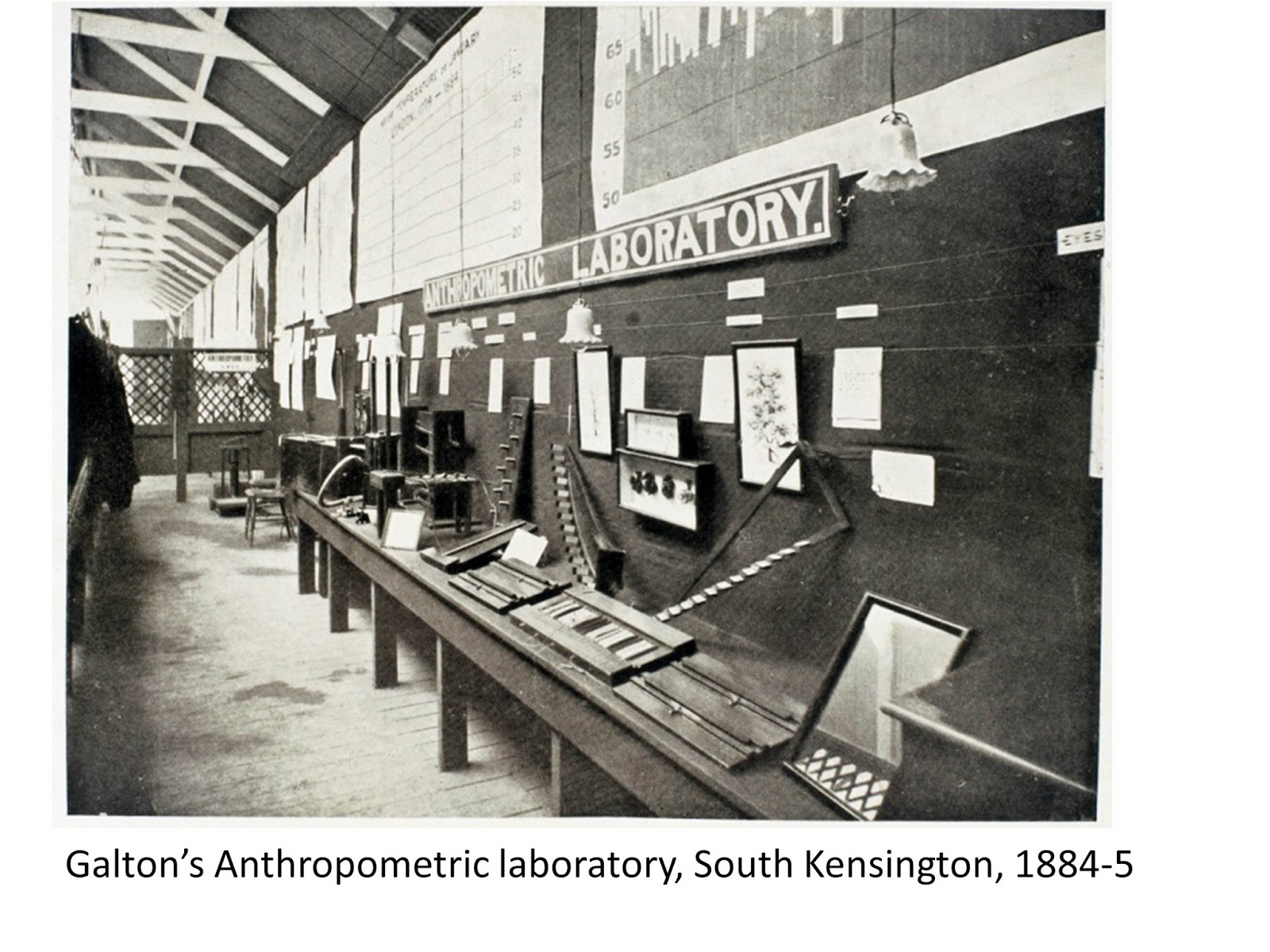

1) Аж до 1975 года для измерения времени реакции человека использовались механические аппараты, точность которых не превышала 0,1 секунды. Например, в антропометрических лабораториях Фрэнсиса Гальтона для измерения времени служил захват двумя параллельными близко расположенными горизонтальными планками натянутой нити, которая качалась в вертикальной плоскости между этими планками, будучи прикреплена к маятнику. Чтобы нить не порвалась в момент зажатия, концы нити были натянуты через пружинящие резинки. При большом числе испытуемых среднее время записывали с сотыми и тысячными секунды, но нет гарантии от значительной систематической погрешности, особенно при сравнении исследований на разных аппаратах.

2) В старых аппаратах были проблемы с фиксацией момента нарастания яркости светового сигнала. Если зажигали лампу, некоторое время занимал разгорев нити накаливания. В антропометрических лабораториях Фрэнсиса Гальтона использовался механический поворот зеркала. Соответствующие задержки учитывались (вычитались), но не очень точно, что опять-таки опасно при сравнении результатов на разных аппаратах.

Антропометрическая лаборатория Гальтона в Южном Кенсингтоне

3) Испытуемому сообщали, что световой сигнал поступит скоро. Как это делалось у Гальтона, теперь уже забыто (возможно, каждый лаборант по-своему подмигивал, покашливал или мотал головой). В дальнейшей практике, в 1940-е годы и позже, незадолго до светового сигнала звучал предупреждающий звуковой сигнал, и в 1957 году выяснилось, что в серии из нескольких опытов, если звуковой сигнал звучал с фиксированным опережением, испытуемый быстро научался демонстрировать особо быструю реакцию на световой сигнал. Казалось бы, это должно вызвать иллюзию сокращения времени реакции, если не в нашу эпоху, то хотя бы в эпоху наивных измерений с предварительным звонком, в 1950-е.

Однако тут еще надо учесть, что без предупреждающего звукового сигнала испытуемые были склонны выдавать недостоверные результаты. Иногда человек устраивал фальш-старт, иногда терялся и реагировал спустя долгие секунды. Именно поэтому в практику в конце концов вошло измерять время реакции у данного испытуемого несколько раз и вычеркивать "выбросы", ошибочные результаты. У Гальтона подробности этого рода не записывались, хотя наверняка явные выбросы приходилось перемеривать. Незаписанные критерии, по которым действовали лаборанты, затрудняют теперь сопоставление результатов Гальтона с современными. Если гальтоновские лаборанты были несколько благодушны к фальш-стартам и несколько мнительны к случаям растерянности, время реакции быстроумных викторианцев могло в среднем занижаться.

Забавно, заключает Patrick Rabbitt, автор многолетних исследований по возрастным изменениям времени реакции (например, статья 2007 года), что антропометрические результаты из гальтоновских лабораторий вдруг оказались привлечены в качестве аргумента за известные евгенические заскоки этого самого викторианца Гальтона: мол, мы вырождаемся, потому что позволяем размножаться неполноценным. И забавно, что при столкновении некорректных выводов Флинна о росте интеллекта судя по тестам интеллекта в разные эпохи с некорректными выводами Сильвермана об удлиннении времени реакции, Вудли встает на защиту времени реакции как более чистого показателя.

В устах специалиста по времени реакции эта ирония звучит как приговор.

Солидная английская газета Telegraph пересказала статью Woodley et al (2013). Там сопоставляются результаты антропометрии, а именно времени реакции человека на световой сигнал, в исследованиях от 1884 года до наших дней. Dr Michael Woodley приходит к выводу, что время реакции удлиннилось в 1,4 раза, с 0,183 секунды до 0,25. То есть нынешний человек – тугодум рядом с человеком прошлого.

Викторианская эпоха, век пара и электричества, век гениев

Предварительное замечание. Не так давно, в 1987 году, прогремела противоположная сенсация. Flynn и другие исследовали результаты тестов интеллекта в разные эпохи и получили, что народ умнеет, по крайней мере в том, как сдавать тесты интеллекта. Но Вудли парирует, что для оценки генофонда правильнее взять время реакции человека на световой сигнал. И тогда оказывается, что мозги усыхают. А все потому, добавляет Вудли, что

Теперь собственно разоблачение. Для своих рассуждений об интеллекте в разные эпохи Вудли использовал мета-анализ Сильвермана (2010), в котором было обнаружено удлиннение времени реакции в опытах, где испытуемый должен нажать телеграфный ключ, когда загорится лампочка. Из 16 наборов данных у доктора Вудли (то есть у профессора Сильвермана) только 2 относятся к викторианской эпохе, тогда как остальные 14 собраны от 1941 до 2004. Автор критического поста Patrick Rabbitt сам занимался измерением времени реакции человека в годы с 1959 по 2004 и отмечает несколько причин, по которым анализ Вудли не достоверен.

1) Аж до 1975 года для измерения времени реакции человека использовались механические аппараты, точность которых не превышала 0,1 секунды. Например, в антропометрических лабораториях Фрэнсиса Гальтона для измерения времени служил захват двумя параллельными близко расположенными горизонтальными планками натянутой нити, которая качалась в вертикальной плоскости между этими планками, будучи прикреплена к маятнику. Чтобы нить не порвалась в момент зажатия, концы нити были натянуты через пружинящие резинки. При большом числе испытуемых среднее время записывали с сотыми и тысячными секунды, но нет гарантии от значительной систематической погрешности, особенно при сравнении исследований на разных аппаратах.

2) В старых аппаратах были проблемы с фиксацией момента нарастания яркости светового сигнала. Если зажигали лампу, некоторое время занимал разгорев нити накаливания. В антропометрических лабораториях Фрэнсиса Гальтона использовался механический поворот зеркала. Соответствующие задержки учитывались (вычитались), но не очень точно, что опять-таки опасно при сравнении результатов на разных аппаратах.

Антропометрическая лаборатория Гальтона в Южном Кенсингтоне

3) Испытуемому сообщали, что световой сигнал поступит скоро. Как это делалось у Гальтона, теперь уже забыто (возможно, каждый лаборант по-своему подмигивал, покашливал или мотал головой). В дальнейшей практике, в 1940-е годы и позже, незадолго до светового сигнала звучал предупреждающий звуковой сигнал, и в 1957 году выяснилось, что в серии из нескольких опытов, если звуковой сигнал звучал с фиксированным опережением, испытуемый быстро научался демонстрировать особо быструю реакцию на световой сигнал. Казалось бы, это должно вызвать иллюзию сокращения времени реакции, если не в нашу эпоху, то хотя бы в эпоху наивных измерений с предварительным звонком, в 1950-е.

Однако тут еще надо учесть, что без предупреждающего звукового сигнала испытуемые были склонны выдавать недостоверные результаты. Иногда человек устраивал фальш-старт, иногда терялся и реагировал спустя долгие секунды. Именно поэтому в практику в конце концов вошло измерять время реакции у данного испытуемого несколько раз и вычеркивать "выбросы", ошибочные результаты. У Гальтона подробности этого рода не записывались, хотя наверняка явные выбросы приходилось перемеривать. Незаписанные критерии, по которым действовали лаборанты, затрудняют теперь сопоставление результатов Гальтона с современными. Если гальтоновские лаборанты были несколько благодушны к фальш-стартам и несколько мнительны к случаям растерянности, время реакции быстроумных викторианцев могло в среднем занижаться.

Забавно, заключает Patrick Rabbitt, автор многолетних исследований по возрастным изменениям времени реакции (например, статья 2007 года), что антропометрические результаты из гальтоновских лабораторий вдруг оказались привлечены в качестве аргумента за известные евгенические заскоки этого самого викторианца Гальтона: мол, мы вырождаемся, потому что позволяем размножаться неполноценным. И забавно, что при столкновении некорректных выводов Флинна о росте интеллекта судя по тестам интеллекта в разные эпохи с некорректными выводами Сильвермана об удлиннении времени реакции, Вудли встает на защиту времени реакции как более чистого показателя.

В устах специалиста по времени реакции эта ирония звучит как приговор.

no subject

Date: 2013-05-27 07:54 pm (UTC)no subject

Date: 2013-05-27 08:42 pm (UTC)no subject

Date: 2013-05-28 04:35 pm (UTC)no subject

Date: 2013-07-30 09:15 pm (UTC)2) ничем сверхособенным (в плане преимущества) время именно простой реакции (?которую и меряли?) в большинстве видов спорта не является.